Entre une Algérie que sa famille a dû quitter après l'indépendance et une France qui se résume à une cité de transit, le narrateur nous transporte au sein de l'immigration algérienne des années 1960 et ses difficultés en France.

Le jeune garçon a rejoint son père avec le reste de sa famille en région parisienne, à la fin des années 1960. Son père est ouvrier sur un chantier, et ils habitent désormais dans une cité de transit au bord de Nanterre : un terrain vague sur lequel sont installés des baraques insalubres, où n'habitent que des Algériens, et quelques autres Maghrébins. Censé être un habitat provisoire en attendant d'obtenir une place en HLM, leur séjour s'éternise et c'est le quotidien de ces familles que raconte le jeune narrateur. Il raconte le premier poste de télévision, la découverte des ambulances ou le marché aux volailles et aux épices.

Marche et préfabriqués

"Là-bas, pendant la colonisation, je me sentais guetté par les militaires français. J'avais l'impression qu'ils surveillaient tous nos faits et gestes, à nous, les indigènes. Je garde le sentiment d'être sous l'emprise du colon et de son armée. C'est une peur latente, permanente, née là-bas, qui s'est installée en moi et me secoue par des petits tremblements." Commissions en ville pour sa mère, trajets pour aller à l'école ou pour apporter un plat à un membre de la famille dans une autre cité, le jeune garçon marche beaucoup, traverse les cités, les habitats précaires et les quartiers plus riches autour Nanterre. L'occasion pour lui de décrire ses sentiments et ses impressions par rapport aux Français qui l'entourent : il se sent encore indigène dans un pays qui le regarde de haut et l'enferme dans des préfabriqués.

Il raconte l'école primaire, la classe composée d'immigrés au niveau de français variable, et la gentillesse des instituteurs qui veulent leur permettre de s'élever, leur donner les codes pour survivre dans leur pays d'adoption, qui peine à les intégrer. L'école, c'est ce que ses parents n'ont pu avoir, eux originaires de la montagne algérienne, qui s'étaient déjà exilés vers la ville algérienne avant de partir pour la France. L'école, c'est ce que ses parents veulent absolument lui donner, à lui et à ses frères et soeurs. "Lorsque mon père fait sa prière à la maison, à travers ce qu'il est, il nous transmet son grand-père, son père et beaucoup de lui. La première de ses valeurs que je crois posséder, c'est celle du travail. C'est sa richesse. L'héritage qu'il nous laissera à nous, ses enfants. Nos parents ne nous amèneront jamais dans un musée ou une bibliothèque. Ils ne savent ni lire, ni écrire. La fierté de nos pères est de se prolonger à travers leurs enfants qui, eux, iront à l'école."

Ecole et injustices

Mais l'école est aussi ce qui creuse un fossé entre ces enfants à qui on donne leur chance, par rapport à leurs pères, ouvriers dans le bâtiment ou dans des usines, à qui on n'aura jamais proposé de cours du soir et qui resteront analphabètes toute leur vie. Malgré les quelques assistantes sociales qui viennent dans la cité de transit, l'intégration de ces familles ne se fait qu'à la marge, et centrée autour des enfants : le jeune garçon nous raconte ainsi les sorties en ville avec sa mère, où il traduit chaque achat qu'elle veut faire, ou les réunions avec l'école où mères et institutrices ne se comprennent pas. On les a fait venir en France, mais on n'a rien fait pour les intégrer au reste de la société. "Que va-t-il rester d'identité à nos parents si tout ce que nous, leurs enfants, allons vivre, ne ressemble pas à ce qu'ils ont été, à ce qu'ils sont, et n'a pas été transmis par eux ? Ils se sentent lâchés, larguées. Ils ont peur de l'abandon, d'autant plus terrible qu'il viendrait de leurs enfants."

Alors se met en place la débrouillardise dans la cité, et le jeune garçon décide d'enseigner à son père à écrire. L'individuel remplace ce qui devrait être effectué par la société, non contente de la main d'oeuvre de ces ouvriers, peu chère et non syndiquée, qu'elle se contente d'employer sans lui offrir aucune des opportunités auxquelles elle devrait avoir droit. "On m'a déshumanisé mon père. On me l'a rendu telle une bête de tranchées, du marteau et de la pelle. Il est là, surpris, ému, parce que ce n'est finalement pas is difficile que ça de se servir d'un stylo. Il le voit."

Le jeune narrateur nous décrit une vie heureuse, malgré tout, en famille, à travers les rituels et la permanence de traditions, mélange de nouveau et d'ancien. Des familles vivantes. Ce qui n'efface pas les mauvais traitements de la société française envers ces Algériens à qui on avait promis prospérité et décence.

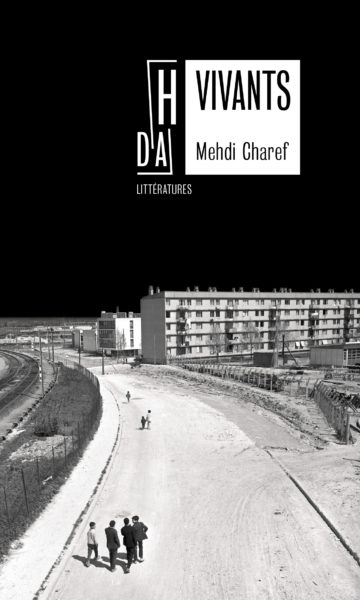

"Vivants", Mehdi Charef, Editions Hors d'atteinte, 230 pages, 17€

Retrouvez d'autres livres de l'auteur :

|