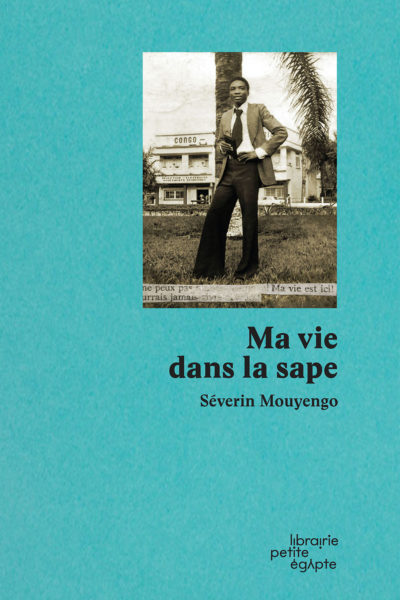

Qu’y a-t-il derrière l’agencement savamment pensé des vêtements griffés que portent les sapeurs (et quelques sapeuses) ? Séverin Mouyengo, sapeur de Brazzaville à la renommée internationale, revient sur une existence entièrement consacrée à la Société des Ambianceurs et Personnes Élégantes dans Ma vie dans la sape (Éditions Petite Égypte).

De ce mouvement socio-culturel usant des habits et du style comme moyen d’expression, né dans les deux Congo et pratiqué par la diaspora en Europe, subsiste dans les esprits qui ont eu la chance d’en croiser des membres à l’œuvre, l’image d’un style vestimentaire chatoyant et bigarré. Mais peut-on cantonner cet art de la mise à une fugace étoile filante purement esthétique ? Après 48 ans de « diatance », de parade, voilà que l’un d’entre eux se pose pour « un bilan, un inventaire comme dirait un commerçant ». L’occasion pour Séverin Mouyengo de s’interroger sur l’avenir de ce « moyen de réhabilitation, d’affirmation sociale et d’expression corporelle ».

Certes, il y a la recherche incessante de vêtements griffés au dépend même des études - tout ne commence-t-il pas pour Séverin Mouyengo par ce premier détournement d’argent, les sapes devenant plus nécessaire que les manuels scolaires ? Il y a aussi ces rendez-vous hebdomadaires à ne pas louper si l’on veut compter dans le gotha des sapeurs - instants pendant lesquels il semble possible de s’extraire de sa condition sociale et de danser avec une blanche. Et bien sûr ce pèlerinage obligé dans la capitale mondiale de la mode : « voir Paris et mourir » - recherche implicite d’un ailleurs où la réussite serait plus accessible. Mais au fur et à mesure des pages, des souvenirs truculents, des descriptions vestimentaires, de la litanie de griffes, se lit une motivation sociale si ce n’est existentielle dépassant de loin une dimension purement esthétique.

En abandonnant les tailleurs locaux et en se focalisant sur les créateurs et stylistes occidentaux (principalement français et italiens), apparaît une tentative de la part des sapeurs de mimer, via les autorités coloniales, l’aristocratie française du XIXème siècle. Mimétisme qui se retrouve aussi dans le champ lexical employé dans la SAPE (« Président », « Sénateur », « Chargé de la censure », etc) - et qui rappelle le documentaire Les Maitres fous de Jean Rouch où l’on découvre que la structure hiérarchique coloniale est reprise dans les rites vaudous de la population dominée. Ainsi, la sape permettrait d’être proprement considéré en tant qu’individu, autant au niveau scolaire qu’au niveau professionnel - les souvenirs ironiques ne manquent pas à ce sujet dans le livre. Mais il n’est pour autant pas question de disparaitre dans le costume du dominant. La sape demeure une mise en avant d’un choix individuel, d’un mode de vie et c’est peut-être là où elle pose le plus problème à l’autorité. En jouant des codes vestimentaires, la sape bouleverse les rapports sociaux établis et cela d’autant plus « au Congo (où) la considération sociale passe par le look, par l’aspect extérieur ». Se dévoile alors une force où la dérision est loin d’être formelle.

Davantage qu’une autobiographie d’une carrière sapologique richement illustrée, Ma vie dans la sape se révèle être un document à l’importante valeur ethnographique. Guère étonnant alors que l’ouvrage se conclue sur une interrogation qui, sous des allures faussement intimes, l’auteur demandant à ses lecteurs.rices s’il doit persévérer dans la sape, renvoie à questionner le rapport de chacun.e à son habillement et à l’image de soi. Vaste question qui déborde la Société des Ambianceurs et Personnes Élégantes et qui rend à l’art de la mise une profondeur autant politico-sociale que philosophique.

« Ma vie dans la sape », Séverin Mouyengo, Éditions Petite Egypte, 2020, 192 pages, 17 euros.