Notre festival préféré, mélange étrange entre subtil marché capitaliste et immense outil de promotion culturelle, s'est ouvert pour la première fois en 1939. Saviez-vous que cette première occasion fût tristement manquée ? Que le festival fût un évènement très patriotique ? Ou encore, que Godard et Truffaut se sont déjà sauvagement accrochés aux rideaux de la scène ? On partage avec vous cette histoire bigarrée, nourrie par les jaillissements extraordinaires de ses principaux acteurs...

Pourquoi un festival de film en France ?

Le festival de Cannes s'est d'abord construit comme l'esquisse préliminaire d'une contestation d'envergure : le seul festival international du film qui existait à l'époque, la Mostra de Venise, était rongée par la censure et les manipulations politiques des fascistes Allemands et Italiens. L'intention était donc simple pour les Français. Il s'agissait de trouver un outil de promotion du cinéma international qui soit libre et qui rayonne depuis la France (outil, comme bien souvent, du « soft power » culturel à la française). C'est ainsi qu'à la fin des années 30, par révolte face à la manipulation des gouvernements fascistes Allemand et Italien dans la sélection des films de la Mostra de Venise (inaugurée en août 1932 par Goebbels), que trois membres du jury international de la Mostra, Philippe Erlanger – directeur de l'Association Française d'Action Artistique – et les critiques de cinéma Emile Vuillermoz et René Jeanne soumettent à Jean Zay (ministre à l'époque de l'instruction publique et des Beaux-Arts) le projet d'un festival international de cinéma politiquement indépendant. Vaillant parangon de l'ouverture créée par le front populaire (premier gouvernement à avoir choisi des femmes dans ses rangs), Jean Zay valide cette proposition novatrice le 26 décembre 1938, soutenu par les Américains et les Britanniques, qui ont violemment boycotté la Mostra de Venise. Car le festival a, contrairement à ce que l'on pourrait croire, été fondé sur un partenariat franco-américain : Harold Smith, représentant à Paris de la Motion Picture Association of America et Neville Kearney, délégué officiel du cinéma britannique en France, se sont engagés à soutenir ce « festival du monde libre » et à y faire venir quantité de vedettes. C'est sur ces ambitions de liberté politique et de rayonnement international que le festival a pu poser les bases solides d'un succès pérenne.

Pourquoi à Cannes ?

Comme pour les Jeux Olympiques, les villes se sont débattues à force d'arguments solides pour se réserver l'exclusif droit d'accueil du festival : ensoleillement, agrément, espace, accessibilité... Des villes commes Vichy, Biarritz ou encore Alger se sont ruées sur l'occasion, mais c'est Cannes qui finit par gagner le combat à coup d'allongements financiers et de promesses luxueuses. La ville de Cannes s'engage, pour remporter la course, à mettre à disposition du comité ses salles de réception, à augmenter sa participation financière basale de 60 000 francs et à promettre la construction d'un palais spécialement dédié au festival. Intérêts financiers, mais pas que ! La côte s'illustre, depuis le début des années 30, par son attractivité exemplaire : les bourgeois endimanchés s'y rejoignent volontiers pour y passer les beaux jours, et s'échanger les derniers potins autour d'une coupe de champagne. Un argument de poids, donc, pour un festival dont l'ambition grandiose ne connût pas d'égal.

La première édition : manquer une marche

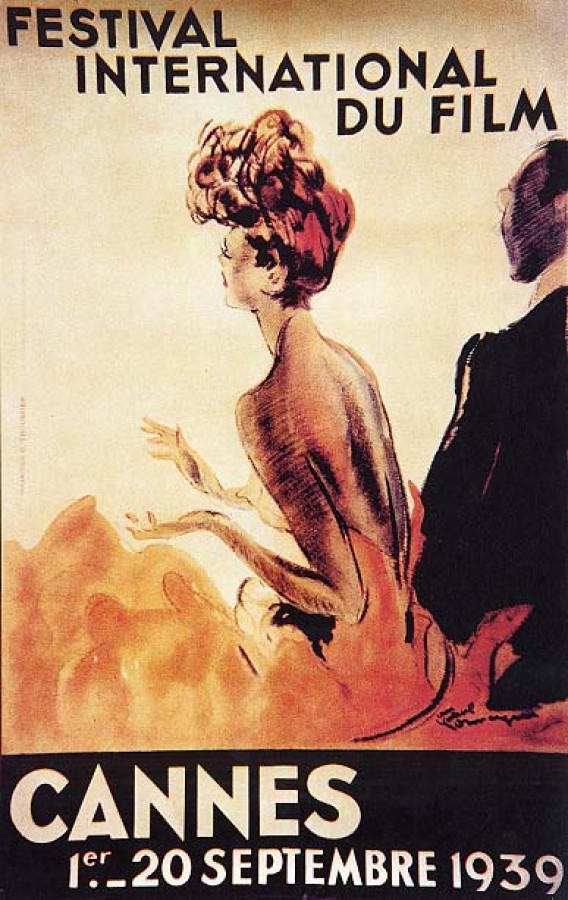

La toute première affiche cannoise, par le peintre Jean-Gabriel Domergue

La toute première affiche cannoise, par le peintre Jean-Gabriel Domergue

En juin 1939, on fait sonner les trompettes, siffler les clairons, résonner les bassons. C'est l'heure du lancement du festival, au moment pile où Louis Lumière accepte de devenir le président de sa première édition, prévue du 1er au 20 septembre. La sélection française comprend des films comme L'enfer des anges de Christian-Jaque ou L'homme du Niger de Jacques de Baroncelli ; la sélection étrangère rassemble Victor Fleming avec son Magicien d'Oz et Sam Wood avec Au revoir Mr. Chips. Aux pinceaux pour l'affiche, on retrouve le peintre Jean-Gabriel Domergue, cannois par adoption. Sous les feux de la rampe, nombre de vedettes déposées expréssement par un paquebot transatlantique en provenance d'Hollywood : Tyrone Power, Gary Cooper, Norma Shearer... Les ambitions, folles et grandioses (les américains veulent construire une réplique de Notre-Dame de Paris sur la plage de Cannes), rencontrent pourtant le mur d'une réalité trop solide pour se tordre sous leurs élans. Le 1er septembre 1939, jour de l'ouverture du festival, les troupes allemandes pénètrent en Pologne et cette première édition, si prometteuse pourtant, est reportée sine die.

Les Années 50 : Le croustillant des premiers déroulements de tapis

Le palais croisette (prédécesseur du Palais d'aujourd'hui, celui-là même dont la première toiture s'est envolée en 1983) © Archives Municipales de la Ville de Cannes, tous droits réservés

Le palais croisette (prédécesseur du Palais d'aujourd'hui, celui-là même dont la première toiture s'est envolée en 1983) © Archives Municipales de la Ville de Cannes, tous droits réservés

Le hall du palais croisette © Archives Municipales de la Ville de Cannes, tous droits réservés

Le hall du palais croisette © Archives Municipales de la Ville de Cannes, tous droits réservés

Suite à l'occasion manquée de 1939, le festival se met en stand-by pendant la guerre, empêché par des blocages politiques qui n'auront pas raison de lui. En 1946, le Festival de Cannes connait son premier revers, accusé de capituler face à l'Italie en acceptant de se produire en alternance, un an sur deux, avec la Mostra de Venise . Le gouvernement refuse de financer un festival annuel, et le festival n'aura ainsi pas lieu en 1948 et en 1950. Deuxième revers en 1983, lorsque le maire de Cannes décide de remplacer la toiture du palais, construit en 1947 : mal achevée, la toiture s'envole comme feuille au vent lors d'un orage. Malgré ces petits désagréments, le festival s'institutionnalise doucement, se démarque de la Mostra et de Locarno en choisissant le printemps pour son déroulement, et Robert Favre le Bret crée en 1955 la Palme d'Or (remise pour la première fois la même année au Marty de Delbert Mann). Il est très drôle de comprendre qu'à ses débuts, le festival, un peu comme l'Eurovision, était un évènement très patriotique : jusque dans les années 70, c'étaient les ambassades qui présentaient les films choisis par leur gouvernement (on rappelle que le Ministère des Affaires Etrangères avait pris en charge, aux côtés de la ville de Cannes, le financement du festival... la culture, c'est toujours un peu une histoire de politique).

Les Années 60-70 : La Nouvelle Vague se révolte et monte aux barricades !

Malraux à l'édition de 1960, juste avant de se prendre les tomates des révoltés de la Nouvelle Vague

Malraux à l'édition de 1960, juste avant de se prendre les tomates des révoltés de la Nouvelle Vague

En 1959, le prix de la mise en scène revient à François Truffaut pour Les Quatre cents coups, alors qu'Alain Resnais présente en parallèle sa fameuse adaptation de Duras, Hiroshima mon amour : la Nouvelle Vague (mouvement du cinéma français de la fin des années 50) est lancée, portée par la marée florissante du festival. En 1968, nombre des acteurs principaux de ce mouvement (Godard, JP Léaud, Truffaut, Malle, Berri...) envahissent le Palais des Festival le 18 mai aux côtés d'étudiants. Majoritairement en signe de révolte contre le ministre de la culture André Malraux, qui venait de démettre Henri Langlois de ses fonctions de directeur de la Cinémathèque Française. Alain Resnais, Carlos Saura et Milos Forman décident, en soutien au mouvement, de retirer leur film de la compétition; l'ambiance est extrêmement tendue, et l'on aperçoit même François Truffaut et Jean-Luc Godard qui s’accrochent au rideau de la scène pour empêcher la projection d’un film, en soutien avec la grève des ouvriers de Renault ! Le festival est pris d'assaut, et le 19 mai les organisateurs annulent le festival. Pourtant, ces huées ne furent pas les premières au festival. En 1960, Georges Simenon, président du jury, couronne La Dolce Vita de Fellini sous les sifflets du public. Ce tollé monumental a présidé au changement de composition du jury, qui troque sans regrets ses membres de l'Académie Française contre des professionnels de l'industrie du cinéma. 1960, c'est aussi l'année où le "Festival International du Film" (FIF pour les initiés) prend enfin les couleurs de notre si cher et tendre "Festival de Cannes".

Les Années 80 : Cannes se dresse pour défendre la liberté d'expression

Le festival a permis la découverte de nombreux réalisateurs : Andreï Tarkovski, Glauber Rocha, François Ozon, Alejandro Gonzalez Innaritu ou encore Julie Bertuccelli doivent leur ascension naître grâce à l'impulsion donnée par le festival. C'est pourtant Gilles Jacob, qui arrive en 1978 au poste de délégué général du Festival, qui propulse la promotion des réalisateurs au premier plan. Il met sur pied une nouvelle section, Un certain regard, qui aide les films en marges de la distribution (majoritairement issus du cinéma de genre). L'ambition est politique, et Gilles Jacob affirme par ces changements son combat pour la liberté d'expression et son soutien pour la création comme outil contre la volonté des régimes autoritaires d'imposer leurs films officiels. Il prend parti contre la censure et les pressions internationales : des réalisateurs comme Carlos Saura ou Juan Antonio Bardem luttent avec plus de facilité contre les prescriptions de la dictature fasciste et le Géorgien Otar Iossliani évite les foudres de Moscou grâce à l'accueil des festivaliers.

A partir des années 90, le festival continue son ascension tranquille, bercé par le succès grandissant de sa formule. Il continue pourtant à former de souples remous, avec la création en 1998 de la Cinéfondation qui soutient les nouveaux cinéastes, du Festival Cannes et Banlieue par Luc Besson qui organise dans plusieurs villes de banlieue la projection de films sélectionnés en compétition officielle ou encore la diffusion en 2007, pour la 60e édition du festival, du plus long film de son histoire : 14h pour The War de Ken Burns; mythique prolongation, et symbolique mimétisme de cet évènement sans âge aux multiples visages.