Un voyage au Chili vous tente ? Faites d'abord un détour avant le 23 avril 2017 par le Musée de l’Homme pour vous familiariser avec le peuple des Mapuche.

Le Musée de l’Homme tente de vous faire découvrir le peuple Mapuche, le « Peuple de la Terre » et plus précisément les Lafkenche, les « gens de la mer, gens du lac, gens de l’eau ». Les Mapuche vivent traditionnellement dans le sud du Chili et plus récemment aux alentours de Santiago. Mapuche en Terre Lafkenche est une exposition attirante aux ambitions prononcées qui montre néanmoins quelques faiblesses.

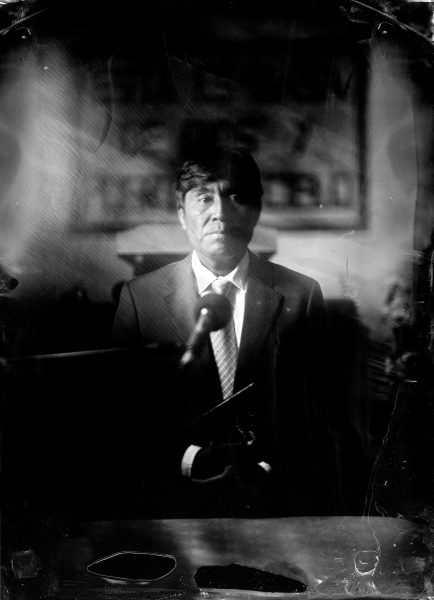

Audina-Huenumilla-Collodion-humide-sur-plaque-de-verre-©Ritual-Inhabitual

Audina-Huenumilla-Collodion-humide-sur-plaque-de-verre-©Ritual-Inhabitual

Un projet d’exposition ambitieux

Cette exposition est le fruit d’une collaboration entre le collectif d’artistes « Ritual Inhabitual » composé de Tito Gonzalez Garcia et Florencia Grisanti, réalisant régulièrement des projets liant art et science, et des chercheurs du Département « Hommes, Natures, Sociétés » du Muséum national d’Histoire naturelle, notamment Serge Bahuchet et Flora Pennec. Leur projet vise à unir ces domaines pour proposer aux visiteurs une nouvelle approche de la culture des Mapuche. L’axe central est la botanique puisqu'ils accordent une très grande importance à la terre et aux plantes. Ils les utilisent pour se soigner ou lors de cérémonies chamanes. Un aspect sociologique vient enrichir cette étude en présentant le point de vue de plusieurs générations d'habitants sur leur culture. L'exposition est un réel aboutissement ainsi que la constitution d'un herbier d’environ 35 des plantes présentes dans la région et utilisées par les Mapuche.

Lobelia tupa - Tabaco del diablo - Collodion humide sur plaque de verre ©Ritual Inhabitual ; Oscar Antvelf- Collodion humide sur plaque de verre ©Ritual Inhabitual

Lobelia tupa - Tabaco del diablo - Collodion humide sur plaque de verre ©Ritual Inhabitual ; Oscar Antvelf- Collodion humide sur plaque de verre ©Ritual Inhabitual

Une scénographie originale

L’exposition prend place dans une vaste pièce unique difficile à investir pour des photographies. Cependant, les commissaires d’exposition ont réussi à créer une atmosphère qui happe le visiteur dès son entrée. Tel un papier peint, des bâches reproduisant des images des plantes sauvages, étudiées dans le cadre de cette recherche, tapissent le mur et accueillent les photographies. C’est cet habillage qui permet de faire écho à l’étude botanique. Par un réseau de branchage, la végétation pourrait presque former un arbre généalogique. En dépit de toute relation génétique, ces plantes matérialisent le lien entre les Hommes et surtout le lien entre les Hommes et la terre. Sur ces images sont apposées d’autres impressions grand format d’hommes et de femmes dans leur quotidien. Pour finir, des portraits encadrés sur fond noir et en petit format sont superposés aux figures. L’originalité de cette exposition, en dehors de son thème, s’exprime par cette scénographie atypique et par l’absence de cartels. A côté de chaque cliché, le visiteur trouvera bien un petit encart mais celui-ci est le support d’un témoignage. Dans l’optique de découvrir le peuple Mapuche, les photographes ont associé à chaque cliché un témoignage de la personne photographiée. Celui-ci peut être un souvenir, une réflexion sur leur façon de vivre ou sur leur rapport au monde. L’importance accordée à ces dépositions illustre la volonté des Mapuche d'affirmer et de témoigner leur engagement quotidien pour la terre et sa protection.

Audilio Painepan - Collodion humide sur plaque de verre ©Ritual Inhabitual

Audilio Painepan - Collodion humide sur plaque de verre ©Ritual Inhabitual

Une technique photographique oubliée

La superposition de ces images aux tons très sombres peut sembler austère. Cela s'explique par le choix de la technique photographique. Bien que l’idée du collage de ces plantes, puis de personnages en grand format et enfin des photographies en petit format soit celle des commissaires d’expositions, les plus petites photos ont une présentation contraignante. Ce n’est que sur un fond noir que le cliché se dévoile. Ces photographies ont été réalisé par le groupe d’artistes « Ritual Inhabitual » qui a délibérément utilisé une technique de 1851 attribuée au britannique Frederick Scott Archer : le collodion humide. Elle était utilisée pour les études ethnographiques menées en Amérique du Nord à la fin du XIXe siècle. Ce procédé sur plaque de verre nécessite l’application d’une épaisse émulsion liquide qui sera plongée dans un bain de nitrate d’argent pour la sensibiliser. Cette plaque est ensuite transférée dans un châssis étanche à la lumière. À ce stade, les prises de vues sont faites à l’aide d’une chambre photographique, nécessairement portative et avec un temps de pose très long au risque d’avoir un cliché flou. Inconvénient majeur, la plaque doit être développée immédiatement dans des conditions d’éclairage strictes et à l’aide d’autres mélanges chimiques. Ces contraintes spatio-temporelles sont palpables dans le rendu du cliché lui-même. La photographie, très sombre, rend compte d’un état d’esprit, d’une ambiance. C’est cette solennité qui est recherchée par les photographes.

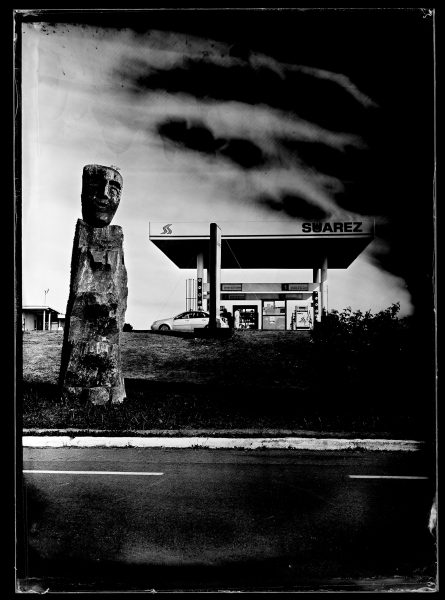

bencinera - Collodion humide sur plaque de verre ©Ritual Inhabitual

bencinera - Collodion humide sur plaque de verre ©Ritual Inhabitual

Une exposition un peu décevante

L’exposition ne semble qu'effleurer l’histoire des Mapuche. Le cartel de présentation n'introduit que très brièvement l'histoire Mapuche et essaye de localiser leurs lieux de vie dans des zones géographiques diverses et éloignées. Antonio Paillafil, un sculpteur de totems sacrés, dit dans son témoignage qu’il existe des « secteurs » chez les Mapuche, avec des langues différentes. Les clichés de « Ritual Inhabitual » présentent toutes ces personnes au même niveau d’égalité. Le chaman est présent au même titre que le rappeur, l’artiste ou le musicien. La volonté du collectif est d'utiliser la même "photographie ethnographique dépourvue de sa méthode scientifique" pour lutter contre un imaginaire collectif. Cependant, cela est bien loin de la démarche pédagogique d'un musée d'ethnographique. De plus, ce qui permet à cette population d'être si pérenne alors qu'elle est composée de personnes âgées vivant au plus près de la nature et à des jeunes vivant en ville avec tous les moyens technologiques, n'est pas abordé. Au delà de la beauté des clichés, le manque d'objectivité scientifique et d'une méthode didactique est décevante.

L’approche esthétique de l’exposition semble avoir été privilégiée. Toutefois, ce parti pris n’est pas totalement réussi. Cette salle parait extrêmement vide et la superposition des images crée une confusion. Elle est accentuée par le fond noir, non expliqué, des photographies au collodion humide qui rend l’ensemble un peu brouillon. De plus, le collectif « Ritual Inhabitual » justifie leur démarche par leur envie de questionner la place de l’objet ethnographique dans un musée du 21e siècle. Cependant, aucun objet ethnographique n’est exposé. Est-ce alors justifié d’exposer des clichés contemporains dans un musée ethnographique sous prétexte que cela concerne un peuple aux traditions ancestrales ?

Cette exposition est une initiative très intéressante voulant lier plusieurs disciplines. La démarche plus esthétique que scientifique rendant son lieu d'exposition peut être contestable. Ayant cette subtilité en tête et malgré quelques réserves quant à la réalisation, cette exposition suscite à bon escient la curiosité des visiteurs.

__ Mapuche Voyage en Terre Lafkenche, Musée de l'Homme, 17 Place du Trocadéro et du 11 Novembre, 75116 Paris Ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10 h à 18 h Accès libre