C'est l'histoire d'un jeune athlète extrêmement talentueux qui aime courir et dont le rêve est de gagner une, voire plusieurs médailles aux jeux olympiques. Jusqu'ici tout va bien. C'était sans compter sur les années Trente. Un fourbis interplanétaire et une mine d'or pour schémas narratifs. La couleur de la victoire succombe hélas à la tentation de vouloir trop en montrer et se perd en chemin.

Dans les années 30, Jesse Owens, jeune afro-américain issu du milieu populaire, se prépare à concourir aux Jeux d’été de 1936 à Berlin. Cependant, alors qu’Owens lutte dans sa vie personnelle contre le racisme ambiant, les Etats-Unis ne sont pas encore certains de participer à ces Jeux, organisés en Allemagne nazie. Le débat est vif entre le président du Comité Olympique Jeremiah Mahoney et le grand industriel Avery Brundage. Pourtant, la détermination de Jesse à se lancer dans la compétition est intacte…

©SquareOne/Universum

©SquareOne/Universum

UN CINÉMA CATHARTIQUE

"L'extrême civilisation engendre l'extrême barbarie" disait le sulfureux Pierre Drieu La Rochelle. En près de trois siècles, les Etats-unis se sont imposés comme l'une des nations les plus puissantes de l'ère contemporaine. Parfois grâce à une volonté de fer et un optimisme inébranlable, souvent en faisant preuve de violence et de barbarie. L’histoire Américaine est à double tranchant, aussi grandiose que décadente, source intarissable pour un nombre considérable d’œuvres.

Dans les années 70, la France entreprenait, à force de téléfilms, films ou documentaires, un travail de mémoire visant à évacuer le stress post-traumatique laissé par la dernière guerre mondiale. Près de vingt ans après, le pays culpabilisait et nul ne pouvait échapper à la catharsis. Une France traumatisée, qui, comme tout malade ayant subi un lourd traumatisme, a cherché à se guérir à force de parole et, particulièrement en cette fin de vingtième siècle, d’images.

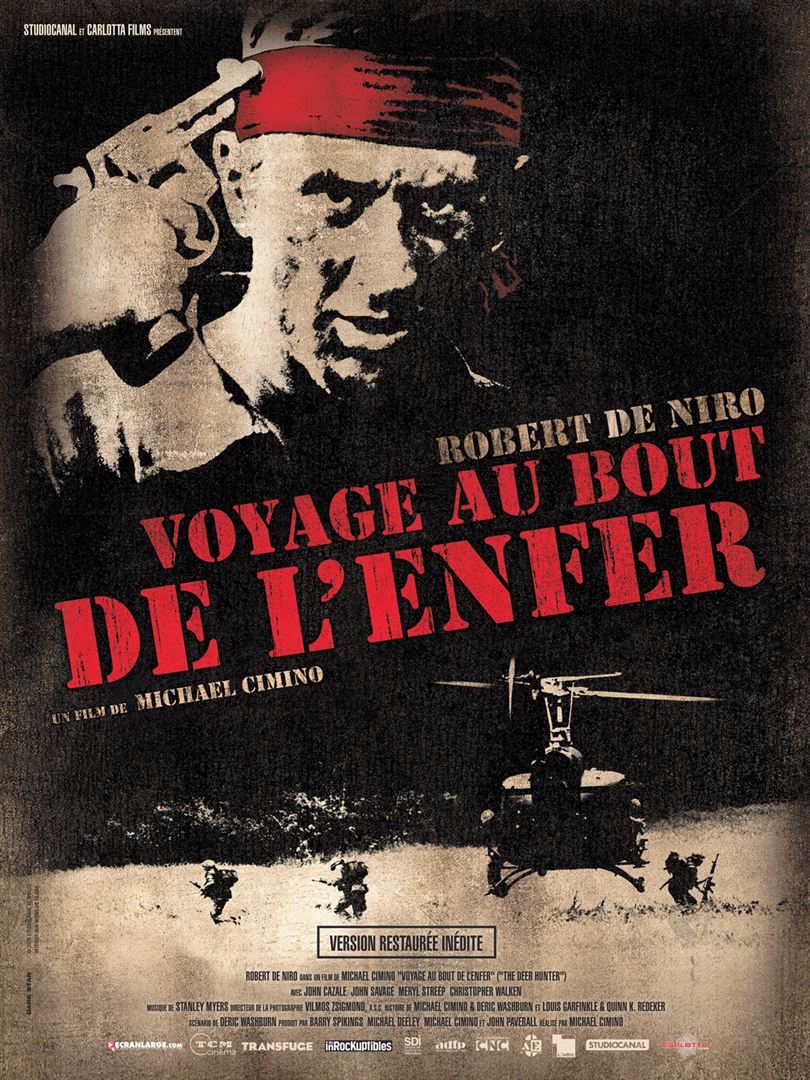

Les Américains n’ont pas perdu la guerre, en tout cas pas celle-ci. Et leur cinéma, on le sait, est un cinéma conquérant, dominateur. L’exceptionnel rayonnement culturel des Etats-Unis leur permettant difficilement d’envoyer l’image d’un pays en plein doute. Les rares films à l’avoir osé sans respecter le délai d’attente légal entre le traumatisme et l’œuvre (vingt ans en général) ont suscité une polémique sans précédent, à l’image du film de Michael Cimino, Voyage au bout de l’enfer qui remettait pour la première fois en cause l’intervention américaine au Vietnam et ce, trois ans seulement après la fin de la guerre.

©Carlotta Films

©Carlotta Films

DEVOIR DE MÉMOIRE

La donne a évidemment changé depuis le 11 septembre 2001. Le colosse ayant fait l'amère expérience de ses propres faiblesses. A l’image d’un Batman, d’un Jason Bourne ou d’un Bond (le plus Américain des Anglais), l’Amérique doute et nous le fait savoir. Et c'est à travers ces doutes qu'apparaissent les fêlures du passé. Au pays de la démocratie, où l’inégalité sociale est reine, resurgissent alors les fantômes de l’esclavage, de la ségrégation, du maccarthysme, du massacre des indiens, des dictateurs sanguinaires placés sur l’échiquier géopolitique, des différentes guerres menées au nom de l’idéologie capitaliste (l’intéressant Green zone en parle très bien) etc… L’industrie Hollywoodienne sait parfois user de cette culpabilité afin de créer un vrai cinéma à thèse (merci à Wells, Lumet, Parker ou encore Spike Lee). Mais se servir de l’inconscient collectif afin d’en tirer des films et, à fortiori, des bons, impose quelques contraintes idéologiques et éthiques. Le risque étant parfois pour le cinéma Américain de tomber dans la fresque historique grossière et de favoriser l’époque au détriment de la fiction et des personnages : en d’autres termes, de s'enliser dans le mélodramatique.

©D.R.

©D.R.

PERSONNAGES FICTIFS

La couleur de la victoire n’échappe malheureusement pas à cette dernière catégorie. Récit fourre-tout qui s’attache à dénoncer une multitude d’injustices ; à l’horreur de la ségrégation, viennent s'ajouter la couardise des nations face au régime nazi, et le choix cornélien de la participation aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Un peu trop pour les épaules de Jesse Owens, aussi larges soient-elles. Stephen Hopkins livre un film girouette qui se tord le cou à force de regarder dans toutes les directions. Les personnages sont tiraillés par le poids de l’Histoire, dépassés malgré eux par des enjeux scénaristiques qui les écrasent. Le montage trop séquencé, omniprésent dans La couleur de la victoire, renforce cette étrange sensation que les personnages qui s’agitent à l’écran n’ont pas l’étoffe du réel, qu’ils sont le produit d’un déterminisme lié non pas à leurs conditions sociales mais à leurs statures de légendes Hollywoodiennes, icônes déshumanisées, produits interchangeables issus de l’imagination de producteurs en mal de renouveau. Et même si Jesse Owens est devenu un symbole presque malgré lui, et qu’en ce sens il a été dépassé par la force de l’Histoire, on aurait souhaité le voir se débattre avec plus de passion et de rage qu’il n’en montre à l’écran. Car le cinéma, lorsqu’il décide de panser les stigmates d’un passé trouble, se doit de le faire avec justesse et sensibilité.

©SquareOne/Universum

©SquareOne/Universum

UN HOMME AVERTI EN VAUT DEUX

Et de sensibilité il n’y en a cure. La morale finale du film, à savoir que le comportement des Etats-Unis vis-à-vis des afro-américains a été (est ?) équivalent à ceux des pires régimes de l’Histoire (ce qui est indéniable), est mal exploitée. La faute toujours à des personnages en filigranes qui, sous couvert d’être en demi-teinte, confèrent au film son aspect le plus manichéen. Non, les Américains n’étaient pas tous « méchants », pas plus que Allemands d’ailleurs. La relation entre Owens et son entraîneur illustre à merveille ce manque de profondeur, la complicité de deux hommes se basant sur des dialogues mous et inutiles, aussi superficiels que leur amitié l’est à l’écran.

©SquareOne/Universum

©SquareOne/Universum

La couleur de la victoire fonctionne par ailleurs via des « couples » censés donner au film une multitude de points de vue. On compte bien entendu Jesse Owens et son mentor Larry Snyder, mais aussi le président du comité Olympique Jeremiah Mahoney et le grand industriel Avery Brundage ou encore le terrible Goebbels et la réalisatrice Leny Riefenshtal. C’est ce besoin maladif de vouloir faire preuve d’équité envers tous les partis qui dessert finalement le plus le film. L’intensité dramatique s’effrite au contact des trop nombreux personnages alors qu’elle aurait gagné en puissance à se concentrer sur le parcours de Jesse Owens et au dilemme que représente pour lui la participation aux jeux olympiques Berlinois.

La couleur de la victoire déçoit par son manque de justesse dans les choix esthétiques et moraux. A force d’acharnement à vouloir restituer la vérité, le réalisateur en a oublié un point crucial, celui de fournir au spectateur une trame qui dépasse le contexte historique, aussi dramatique soit-il.

https://www.youtube.com/watch?v=r8sar7J0nPQ